本帖最后由 心交朋友钱交狗 于 2016-3-29 10:15 编辑

现在很多城市里的老街都被拆迁了,令无数历经沧桑的老人唏嘘不已。

在恭城恭城镇,由茶江码头开始,有一条绵延两公里的老街,它横穿整个县城,上个世纪中期曾是湖南江永、灌阳等地的集贸中心。老街两旁云集了各种店铺,又以手艺人居多。它最为兴旺的时候是在解放前后,每到赶圩日,古街上都挤满了人,什么东西都能在这里买到。

“文革”时期,个体经济被当做资本主义的尾巴“割掉”,不久后甚至连延续多年的圩日都被取消。直至改革开放,老街逐渐恢复。进入新世纪后,老街再度没落,只有忠实的老顾客会光临这里。 老街里几乎没啥人,街道两边自然大多是上世纪风雨飘摇的老房子,青砖古瓦,大部分铁将军把门没人居住。中间夹杂着一栋漂亮的欧式洋楼,可能是民国期间的商贾或官宦之家。 在老街,颇有误入时空之感,这儿没有尘世的喧嚣热闹,只有那久违的静谧安详,只有那幽深狭长的小巷子和静静流淌的河流。它们见证了老街当年的繁华,也见证了如今的宁静而远。

今年65岁的王成仁接过父亲的理发手艺已经50年了。而父亲王芳礼1935年开始理发,直至前年年近90岁都还不时会给一些老顾客服务。从父亲算起,他家的理发行当已经干了81年。

黄燕隆坐在缝纫机上给顾客缝制皮鞋。1985年,他花费500元巨款买下了一台“上海工业”出产的缝纫机,加上一些小家当,干起了皮鞋制作的生意。现在来他这里做鞋子的顾客越来越少,他开始承接修补、换底等以前不做的生意来维持。

老木栏栅门后,杨大姐正在老房子里给人熨衣服。这个解放前父亲购买下来的房子家人一直居住着。改革开放初期,杨大姐买来了一个缝纫机,把其中一间临街的房子改成了裁缝铺,靠此养家糊口。里输入内容

老木栏栅门后,杨大姐正在老房子里给人熨衣服。这个解放前父亲购买下来的房子家人一直居住着。改革开放初期,杨大姐买来了一个缝纫机,把其中一间临街的房子改成了裁缝铺,靠此养家糊口。里输入内容

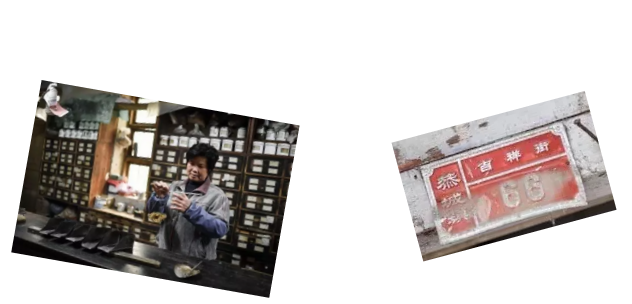

中医黄俊芳正在中医柜台前称量中药。这所上世纪解放初期的诊所被黄家人承包了下来,60多年来,医人无数,周边老街的街坊们有个小病小灾的都喜欢来这里抓两副中药。而她81岁的公公,只要身体好,都会坚持来这里坐堂诊医。

62岁的曾昭雄给客人写了一个“福照瑶乡”的横批。2000年,原是县里水泥厂职工的曾昭雄下岗,凭着会书法的优势,他把这家开了50年的书画香烛老店盘了下来,至今已经16年。

陆建民坐在老旧的理发铁椅上等待客人上门,一旁的妻子左菊英把改好裤脚的裤子叠好拿给客人。这家店其实已经有将近70年的历史,夫妻两人也已经经营了多年,是从父辈手中接过来的。飞蝉寒秋叶黄,

陆建民坐在老旧的理发铁椅上等待客人上门,一旁的妻子左菊英把改好裤脚的裤子叠好拿给客人。这家店其实已经有将近70年的历史,夫妻两人也已经经营了多年,是从父辈手中接过来的。飞蝉寒秋叶黄,

老板娘罗玉杰正在给客人下馄饨。1984年,罗玉杰20岁,凭着娴熟手艺和合口的味道,她把这家饮食店开了起来,到如今已经30多年了。

|